살아남기 위해 잃어버리는 것들

25-08-25

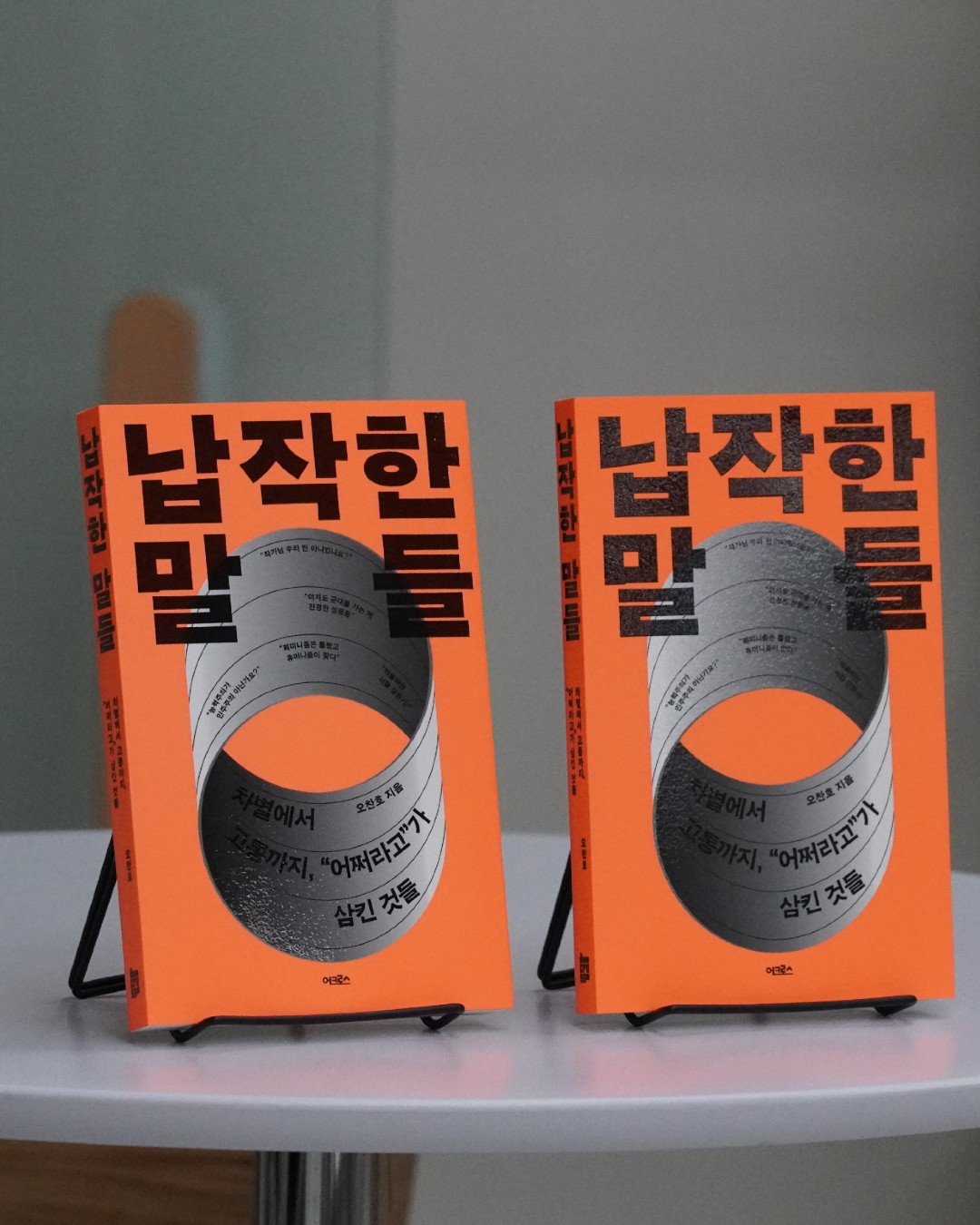

《납작한 말들》을 편집하는 동안 자꾸 안 좋은 기억이 떠올랐습니다. 이 책에 등장하는 ‘납작한 말들’이 제가 겪었던 일을 연상시켰기 때문이죠. 가령 “어쩌라고? 넌 친구도 없잖아”는 제가 실제로 학창 시절에 들었던 말이기도 했습니다. 급식을 먹을 때마다 자꾸 툭툭 치는 아이에게 항의하자 저에게 그런 말을 하더라고요. 친구가 없을수록 반에서 서열이 낮다는 것이고, 서열이 낮은 아이에게는 함부로 해도 된다는 인식의 표현이었을 겁니다. 영화를 좋아하고, 자전거 타는 걸 좋아하고, 《호밀밭의 파수꾼》을 좋아하는 것과 같은 저의 다른 특징들은 ‘친구가 없는 아이’라는 정의와 함께 납작하게 찌그러졌습니다.

반대로 제가 타인을 납작하게 찌그러뜨린 경험들도 생각이 났습니다. 면접장에서 다른 경쟁자들이 어느 대학을 나왔는지에 따라 안심과 불안을 오가는 에피소드도 제가 실제로 경험한 일이거든요. 그 지원자들에게는 수많은 삶의 맥락이 있겠지만, 저에게는 그들이 ‘어느 대학 출신 경쟁자’로만 인식되었습니다. 위에서 언급한 ‘친구의 숫자’와 마찬가지로 ‘출신 대학’이 사람의 급수를 나누는 잣대로 사용되었기 때문일 겁니다.

이 책의 프롤로그 제목인 ‘살아남기 위해 잃어버리는 것들’을 다시 한번 떠올려봅니다. 저자 오찬호의 말대로 우리는 극단적인 경쟁 사회에서 생존에 도움 되지 않는 것들을 차단해버리며 살아왔습니다. 인문학 공부, 사회 구조에 대한 비판적 사유, 주류에서 벗어난 상상력 등은 가급적 외면해야 한다고 생각했죠. 나아가 생존주의와 능력주의를 모든 일을 평가하는 잣대로 삼았습니다. 서열이 낮은 사람은 당연히 무시해도 된다고 생각했습니다. 그런데 이러한 ‘납작한 생각’의 끝은 과연 어디일까요? 풍성하고 입체적인 우리의 삶이 이렇게 납작해져도 괜찮은 건가요? 《납작한 말들》을 읽으며 모두가 납작해지는 아포칼립스에서 벗어나 타인의 입체적인 삶을 상상해봤음 좋겠습니다.